Resumo: O acordo de não persecução cível, disciplinado no art. 17-B da Lei nº 8.429/1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, tem suscitado dúvidas em relação à existência, ou não, de uma instância de revisão na hipótese de negativa de celebração pelo órgão de execução do Ministério Público com atribuição. O objetivo de nossas reflexões é identificar se essa possibilidade poderia ser considerada como ínsita à atuação funcional do Ministério Público, como desdobramento da “teoria do diálogo das fontes”, ou se poderia ser introduzida por ato regulamentar.

Sumário: 1. Aspectos introdutórios do acordo de não persecução cível. 2. A existência de uma instância revisora, na negativa de celebração do acordo, está ínsita na atuação funcional do Ministério Público? 3. O “diálogo das fontes” autoriza a revisão com base em normas afetas a outra instância de responsabilização? 4. A instância revisora pode ser instituída por ato regulamentar? Epílogo. Referências.

Palavras-chaves: acordo de não persecução cível; consensualidade; diálogo das fontes; independência funcional; Promotor Natural.

1. Aspectos introdutórios do acordo de não persecução cível

Desdobramento natural da crescente percepção de que a consensualidade deve ser não só admitida como estimulada pelas estruturas estatais de poder, inclusive no âmbito do direito sancionador, a Lei nº 13.964/2019, também conhecida como Pacote Anticrime, introduziu em nossa ordem jurídica, mais especificamente na Lei nº 8.429/1992, o denominado “acordo de não persecução cível”, que veio a ser detalhado pela Lei nº 14.230/2021.

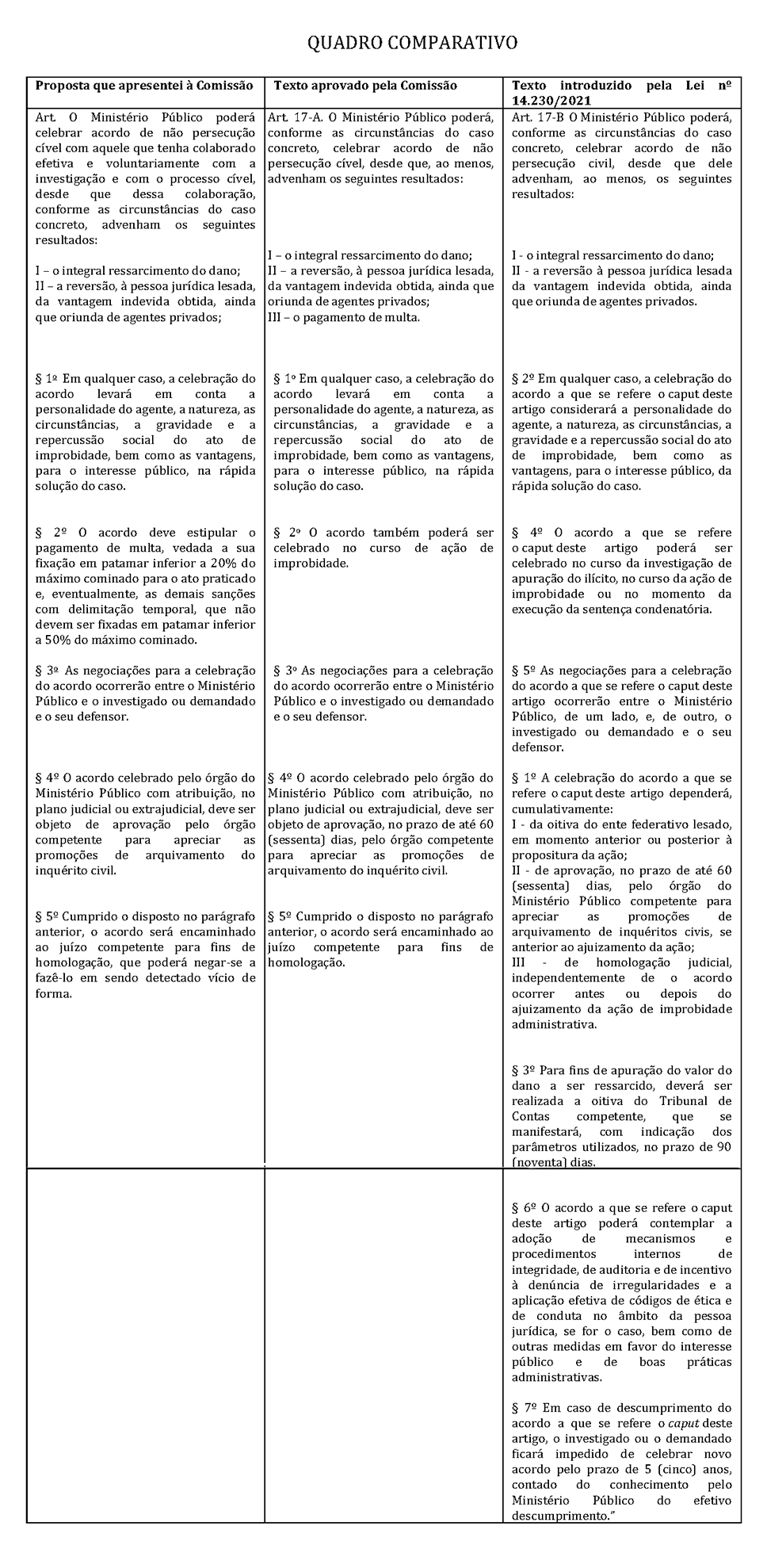

A origem dessas mudanças remonta à iniciativa do Presidente da Câmara dos Deputados que, em ato de 22 de fevereiro de 2018 (Diário da Câmara dos Deputados de 23/02/2018, p. 9), instituiu uma Comissão de Juristas com o objetivo de apresentar anteprojeto de alteração da Lei nº 8.429/1992. O trabalho da Comissão, que tive a honra de integrar[1], foi forjado a partir de diversas discussões e com inúmeras audiências públicas, contando com ampla divulgação e sendo entregue ao Presidente da Câmara dos Deputados na primeira quinzena de julho de 2018, dando origem ao PL nº 10.887, apresentado pelo Deputado Roberto de Lucena (Poder-SP) em 17 de outubro de 2018.

A Comissão buscou incorporar à Lei nº 8.429/1992 a jurisprudência sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, além de formular outras propostas, entre as quais se destacam: (a) o fim da figura culposa do art. 10; (b) a revogação do art. 10-A, sendo incorporado ao art. 10; (c) a não configuração da improbidade na hipótese de interpretação razoável de lei, regulamento ou contrato; (d) a cominação da sanção de cassação da aposentadoria; (e) o maior detalhamento da sistemática afeta às sanções, sendo previstas regras sobre a continuidade do ilícito, além de inabilitação para o exercício de outra função pública no período indicado; (f) uniformização do prazo de prescrição em 10 anos, contados a partir do fato; (g) maior detalhamento da parte processual; (h) eliminação da fase prévia; (i) possibilidade de afastamento cautelar para evitar a iminente prática de novos ilícitos; (j) a legitimidade privativa do Ministério Público para ajuizar a ação; e (k) a introdução do acordo de não-persecução cível.

Como membro da comissão, fui o autor da proposta do denominado “acordo de não persecução cível”. A designação que atribuí ao instituto encontrou inspiração no acordo de não persecução penal, que fora inserido na ordem jurídica brasileira, pouco menos de um ano antes, pelo Conselho Nacional do Ministério Público (Resolução nº 181/2017). Não o denominei de “acordo de não persecução administrativa” por estarmos no âmbito do direito sancionador cível, não na esfera do direito sancionador administrativo[2]. A proposta inicialmente apresentada à Comissão somente previa o seu uso como instrumento da consensualidade de colaboração, na qual o agente deve oferecer algo ao Poder Público para que o ajuste seja celebrado (v.g.: informações sobre os demais autores do ilícito), o que logo evoluiu para abranger, igualmente, a consensualidade de pura reprimenda, na qual não há essa exigência. Outra preocupação que me direcionou, devidamente recepcionada pela Comissão, foi a de assegurar a unidade do Ministério Público, exigindo-se a aprovação do acordo pelo órgão com atribuição para arquivar o inquérito civil, Conselho Superior ou Câmara de Revisão, com posterior homologação judicial. Esta última exigência era compatível com a natureza das sanções cominadas ao ato de improbidade, com destaque para a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos, as quais somente se tornam operativas com o trânsito em julgado da sentença condenatória, como, principalmente, em razão de o sistema brasileiro adotar o padrão de o órgão competente para aplicar as sanções também ser competente para homologar o acordo que lhes diga respeito. Registre-se que o primeiro ato normativo a utilizar do instituto cuja criação propus foi o Provimento nº 58, de 14 de setembro de 2018, do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, embora o tenha feito de forma mesclada com o compromisso de ajustamento de conduta. Eis o teor do caput do seu art. 5º: “o Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução cível, mediante tomada de Compromisso de Ajustamento de Conduta ou por intermédio de Termo de Composição Extrajudicial”. Apesar disso, previa expressamente a sua homologação judicial (arts. 8º a 10).

Ainda em relação à consensualidade no âmbito da improbidade administrativa, que era vedada pelo art. 17, § 1º, da Lei nº 8.429/1992, o Poder Executivo, pouco tempo após a conclusão dos trabalhos da Comissão, mais especificamente em 19 de fevereiro de 2019, apresentou o PL nº 882/2019, parte do denominado “Pacote Anticrime”. Em seu art. 6º, alterava o § 1º do art. 17 da Lei nº 8.429/1992 para dispor que “a transação, o acordo ou a conciliação nas ações de que trata este artigo poderão ser celebradas por meio de acordo de colaboração ou de leniência, de termo de ajustamento de conduta ou de termo de cessação de conduta, com aplicação, no que couber, das regras previstas na Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, e na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013”. Como se constata, o preceito carecia de rigor científico no trato dos institutos mencionados. Eram aglutinados instrumentos com funcionalidades bem distintas, como o termo de ajustamento de conduta, utilizado na tutela coletiva em geral, e diversos outros próprios do direito sancionador, com a peculiaridade de que os últimos eram afetos não só à área cível como também ao direito penal e ao direito sancionador administrativo. Não bastasse isto, era prevista a observância de normas substancialmente distintas entre si: a Lei nº 12.850/2013 (Lei das Organizações Criminosas), que conferia legitimidade ao Ministério Público e ao Delegado de Polícia para a celebração dos acordos de colaboração, exigindo homologação judicial; já a Lei nº 12.846/2013 (Lei de Responsabilização das Pessoas Jurídicas) somente previa, de modo expresso, a legitimidade da pessoa jurídica lesada, sendo que o acordo não carece de homologação judicial. Como se constata, a referência conjunta a institutos tão distintos entre si mais confundia que esclarecia.

O Congresso Nacional, talvez influenciado pela constatação anterior, terminou por utilizar o texto elaborado pela Comissão na redação a ser atribuída ao novel art. 17-A da Lei nº 8.429/1992. A aprovação se deu no âmbito do substitutivo ao PL nº 10.372/2018, de autoria dos Deputados José Rocha (PR-BA) e outros, adotado pelo relator da Comissão Especial instaurada para apreciar a matéria. Ao receber o PL nº 6.341/2019, numeração que lhe foi atribuída no âmbito do Senado Federal, e que deu origem à Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o Presidente da República vetou, entre outros preceitos, o art. 17-A, sob o argumento de ser incongruente a atribuição de legitimidade privativa ao Ministério Público para a celebração do acordo, embora a Fazenda Pública tivesse legitimidade disjuntiva e concorrente para o ajuizamento da ação civil. O argumento era correto. Passou despercebido, nos debates legislativos, que a legitimidade privativa atribuída ao Ministério Público, no texto aprovado pela Comissão, para a celebração do acordo, estava associada à proposta de legitimidade privativa para o ajuizamento da ação. Prever a primeira, dissociada da segunda, era realmente incongruente[3].

Com o veto ao art. 17-A, remanesceram apenas as alterações promovidas, pela Lei nº 13.964/2019, nos §§ 1º e 10-A do art. 17 da Lei nº 8.429/1992: de acordo com o primeiro dispositivo, “as ações de que trata este artigo admitem a celebração de acordo de não persecução cível, nos termos desta Lei”; o segundo, por sua vez, dispõe que, “havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para a contestação, por prazo não superior a 90 (noventa) dias”. A introdução da consensualidade no âmbito da improbidade administrativa foi, sem sobra de dúvidas, uma grande inovação, embora o veto ao art. 17-A tenha acarretado algumas dificuldades hermenêuticas a respeito dos balizamentos a serem observados.

Após regular tramitação, o PL nº 10.887/2018, originado do anteprojeto elaborado pela Comissão e que foi objeto de amplas modificações no âmbito do Poder Legislativo, resultou na Lei nº 14.230/2021, que deu azo a uma “Nova Lei de Improbidade Administrativa”. Com isso, foi inserido um art. 17-B na Lei nº 8.429/1992, que detalhou o procedimento a ser observado para a celebração do acordo de não persecução cível.

Como se constata, em nenhum momento, mesmo em relação aos trabalhos preparatórios, o art. 17-B da Lei nº 8.429/1992 estabelece uma instância revisora na hipótese de negativa do órgão de execução do Ministério Público em celebrar o acordo de não persecução cível. Com os olhos voltados a essa constatação, o objetivo de nossas breves reflexões é o de oferecer respostas a três questionamentos: I) A existência de uma instância revisora está ínsita na atuação funcional do Ministério Público? II) O “diálogo das fontes” autoriza a revisão com base em normas de outra instância de responsabilização? III) A instância revisora pode ser instituída por ato regulamentar? Para tanto, é adotado o viés metodológico da pesquisa normativa e bibliográfica, de modo a delinear conceitos e institutos que direcionarão a estruturação dessas respostas.

2. A existência de uma instância revisora, na negativa de celebração do acordo, está ínsita na atuação funcional do Ministério Público?

Fruto da aguçada percepção de Otto Gierke, há muito está sedimentada na doutrina administrativista a concepção de que os órgãos são centros de competência, ocupados por agentes públicos, que se destinam ao cumprimento das atividades finalísticas do Estado. O órgão, assim, tem duas características essenciais: a institucional (institutionelle), indicando a sua integração à estrutura administrativa, e a funcional (funktinonelle), apontando para as competências que está legalmente autorizado a exercer[4]. Não pode haver conduta estatal sem competência. Estrutura orgânica e competência são como o corpo e a alma, não sendo possível conceber a existência de um desacompanhado do outro. Competência, assim, não é mero fator agregado e secundário ao órgão, mas a sua própria identidade. Em um Estado de Direito, a competência há de encontrar sustentação no referencial mais amplo de juridicidade, não podendo ser colhida no imaginário, individual ou coletivo.

Com os olhos voltados ao Ministério Público, tanto as atribuições da Instituição como as de seus órgãos de execução devem estar previstas em normas jurídicas. Por outro lado, para responder ao questionamento que inaugura este tópico, é imprescindível compreendermos o alcance da garantia da independência funcional e o objetivo a ser alcançado com o princípio do Promotor Natural.

A independência funcional, em suas linhas gerais, busca assegurar ao Ministério Público o exercício independente de suas relevantes funções, possibilitando uma proteção adequada contra as retaliações que seus membros certamente sofreriam sempre que contrariassem os detentores do poder, político ou econômico, ou mesmo aqueles adeptos ao tráfico de influências. De acordo com esse princípio, aos membros do Ministério Público são direcionadas duas garantias vitais ao pleno exercício de suas funções: a) podem atuar livremente, somente rendendo obediência à sua consciência e à ordem jurídica, não estando vinculados às recomendações expedidas pelos órgãos superiores da Instituição em matérias relacionadas ao exercício de suas atribuições institucionais, de modo que o seu juízo de valor deve preponderar; b) não podem ser responsabilizados pelos atos que praticarem no estrito exercício de suas funções, gozando de total independência para exercê-las em busca da consecução dos fins inerentes à atuação ministerial. A independência funcional dos membros do Ministério Público recebeu especial atenção do Constituinte originário, o qual, além de consagrá-la no art. 127, § 1º, considerou crime de responsabilidade do Presidente da República a prática de atos que atentem contra o livre exercício do Ministério Público (art. 85, II).

O princípio do Promotor Natural indica que somente o membro do Ministério Público com atribuição, observados critérios abstratos e pré-estabelecidos em lei, deve atuar em um caso concreto. Trata-se de princípio implícito no texto constitucional e que deflui das garantias da inamovibilidade dos membros do Ministério Público (art. 128, § 5º, I, b), da independência funcional desses agentes (art. 127, parágrafo único), do devido processo legal (art. 5º, LIV) e do direito de somente ser processado pela autoridade competente (art. 5º, LIII). Em um primeiro momento, analisando unicamente o texto constitucional, o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a eficácia imediata do princípio, prevalecendo o entendimento de que demandaria integração legislativa.[5]. Com a promulgação da Lei nº 8.625/1993 e da Lei Complementar nº 75/1993, o Tribunal passou a reconhecer a eficácia do princípio.[6] Ato contínuo, verificou-se uma ligeira vaga de refluxo, na qual chegou-se a afirmar a incompatibilidade do princípio com os princípios institucionais do Ministério Público.[7] A vaga de refluxo, no entanto, logo foi superada, sendo reconhecido que o princípio é realmente extraído da ordem jurídica brasileira e que a sua funcionalidade é a de proteger o indivíduo contra o arbítrio. Indica a proscrição do “acusador de exceção”, considerado como tal aquele designado à margem dos balizamentos estabelecidos pela ordem jurídica[8].

A partir dessas considerações introdutórias, já é possível afirmar que somente o membro do Ministério Público cuja atribuição esteja prevista na ordem jurídica pode atuar em um caso concreto. Além disso, os juízos de valor que venha a formar são protegidos pela garantia da independência funcional, o que significa dizer que não podem sofrer a influência de outros agentes, pertençam, ou não, ao Ministério Público. Exercer as atribuições afetas a outro órgão do Ministério Público ou alterar o teor de ato já praticado, o que é rotineiro no âmbito da Administração Pública em geral, regida que é pelo princípio hierárquico, caracteriza severa afronta ao princípio do Promotor Natural.

Para que o ato praticado por um órgão de execução possa ser revisto por outro, é necessário que essa atribuição seja criada, reiniciando-se o ciclo protetivo acima referido, de modo que haja a incidência da garantia da independência funcional e do princípio do Promotor Natural em relação à atuação do órgão revisor. É o que se verifica, por exemplo, na necessidade de homologação da promoção de arquivamento do inquérito civil pelo Conselho Superior (Lei nº 7.347/1985, art. 9º). Outro aspecto digno de nota é o de que essa possibilidade de revisão, quando adotada, está normalmente associada a um non facere, não a um facere. Em outras palavras, o seu objetivo não é o de obstar a atuação do Ministério Público, considerando a avaliação realizada pelo respectivo órgão de execução na adoção de medidas de proteção a determinado bem jurídico. O que se almeja é que esta atuação ocorra, o que pressupõe a revisão da negativa inicial.

Em resposta ao questionamento inaugural, é possível afirmar que a existência de uma instância revisora, na negativa de celebração do acordo de não persecução cível, não está ínsita na atuação funcional do Ministério Público.

3. O “diálogo das fontes” autoriza a revisão com base em normas afetas a outra instância de responsabilização?

A teoria do diálogo das fontes tem sua estruturação comumente atribuída ao germânico Erik Jayme[9], que discorreu sobre a temática em seu Curso Geral de Direito Internacional Privado. O objetivo era o de oferecer soluções adequadas para o conflito de normas no espaço a partir da identidade cultural do indivíduo, o que traz consigo uma base axiológica que não pode ser desconsiderada. Como já tivemos oportunidade de afirmar[10], a coexistência de Estados soberanos, com a correlata presença de uma pluralidade de ordens jurídicas, exige sejam estabelecidos limites ao império de cada uma dessas ordens. O delineamento desses limites mostra-se imprescindível ao controle do seu potencial expansivo e à resolução dos conflitos que venham a eclodir entre as distintas ordens, sempre que ambas tenham a pretensão de incidir numa mesma esfera espacial.[11] Fala-se em conflito de leis no espaço quando uma dada situação jurídica esteja vinculada a mais de um Estado, sendo necessário escolher, dentre as respectivas leis, aquela que será utilizada na sua regulação.[12] Conflitos dessa natureza decorrem da movimentação dos povos e da circulação de riquezas,[13] ensejando o surgimento de dois questionamentos básicos: 1o) a jurisdição interna é competente para julgar o caso? 2o) positiva a resposta anterior, que direito será aplicável?[14]

Para oferecer uma resposta adequada a esses questionamentos, Erik Jaime avançou nos conflitos de nacionalidade; na situação dos refugiados quando confrontados com a lei nacional, na proteção das minorias nos conflitos inter-regionais; nos conflitos interpessoais e em questões extremamente variadas, a exemplo da adoção internacional, da competência jurisdicional na área da infância e da juventude, bem como da proteção do patrimônio cultural nacional. Em sua construção, buscou demonstrar que os conflitos de normas que podem surgir entre os comandos de convenções multilaterais e aqueles dos sistemas nacionais devem ser resolvidos com a coordenação das duas fontes e, em se tratando de conflito entre convenções, a matéria é normalmente tratada no âmbito do direito internacional público, que costuma se socorrer da aplicação da lei mais favorável, devendo ainda ser aplicadas as convenções regionais, com destaque para o direito comunitário europeu, e o direito internacional privado[15].

Ao se referir ao direito internacional privado pós-moderno, Erik Jayme assim externou sua compreensão a respeito do conceito de “diálogo das fontes”: “quando se fala em comunicação no direito internacional privado, o fenômeno mais importante é o fato de que a solução de conflitos de leis surge como resultado de um diálogo entre fontes que não se excluem mutuamente; eles 'falam' entre si. Os juízes são obrigados a coordenar essas fontes ouvindo o que elas dizem”.[16] Na medida em que suas reflexões tinham por objeto o Direito Internacional Privado, não há qualquer dúvida de que a funcionalidade do “diálogo” era a de, tanto quanto possível, afastar ou mesmo amenizar o conflito entre normas emanadas de fontes distintas e independentes entre si, passíveis de serem aplicadas ao mesmo caso concreto. Sua construção está alicerçada na unidade do direito, o que significa dizer que os comandos normativos devem ser interpretados de modo sistêmico, em uma relação de contínua complementariedade. Antinomias, ao invés de serem solucionadas, passariam a ser evitadas. Para tanto, é necessário que as normas incidam em planos convergentes de natureza espaço-temporal, embora esses planos não sejam idênticos. Em outras palavras, estamos perante círculos normalmente secantes, não concêntricos.

A doutrina de Erik Jayme veio a ser utilizada, em nossa realidade, no âmbito da tutela de interesses difusos e coletivos, o que, longe de ser uma espécie de arbítrio metodológico, era uma atitude racional. Afinal, o diálogo das fontes tornou-se exigência necessária em uma quadra histórica pós-codificação, em que leis esparsas e microssistemas normativos coexistem na ordem jurídica, não raro incidindo de modo parcial e com regulamentação distinta sobre o mesmo objeto. A coexistência de normas de caráter geral com outras direcionadas a interesses específicos, a exemplo do patrimônio público, do meio ambiente, da cidade, da metrópole, da infância e da adolescência, do idoso, do consumidor, da pessoa com deficiência etc., falam por si. De qualquer modo, para que o diálogo exista, e isto foi bem percebido por Cláudia Lima Marques[17], a principal difusora da construção de Erik Jaime em nossa realidade, é necessário que as normas sejam aplicadas ao mesmo tempo e no mesmo caso, seja em caráter complementar, seja subsidiário, devendo ser admitida a opção por uma delas, o que torna a solução flexível e aberta, possibilitando que sejam alcançados os referenciais de coerência sistêmica, justiça e igualdade material.

Essa construção teórica conquistou, de modo justo e merecido, grande aceitação em nossa realidade. Aliás, não poderia ser diferente. Assim se afirma por uma razão muito simples: a unidade e a coerência da ordem jurídica desde sempre são preconizados pela teoria geral do direito. Luis Recaséns Siches[18], por exemplo, escrevendo há pouco mais de meio século, ressaltava o caráter multiforme e díspar dos comandos jurídicos (leis, sentenças, contratos, costumes etc.), que têm “origens diversas, hierarquias distintas, matérias diferentes, variados âmbitos de validade, qualidades díspares etc.”, não desautorizando a conclusão de que “eles constituem uma totalidade, diríamos como orgânica, sistemática, desde o ponto de vista meramente formal, pois, se assim não fosse, não seria possível uma ordem jurídica positiva”.

Ocorre que a aceitação da teoria, com a vênia possível, parece estar avançando em searas estranhas à preservação da coerência sistêmica da ordem jurídica, sendo esta justamente a base de desenvolvimento da teoria em sua adaptação para o direito interno. Para que haja um diálogo entre as fontes, é necessário, acima de tudo, que elas estejam aptas a dialogar. De modo metafórico, é possível dizer que falantes do chinês não dialogam com falantes do árabe, ao menos não por meio da linguagem falada. Para que o diálogo seja possível, é necessário que se fale a “mesma língua”. Para que fontes do direito possam dialogar, é necessário que haja um liame entre elas. E esse liame, convenientemente esquecido em algumas ocasiões, está presente com a potencial incidência, no mesmo plano espaço-temporal, de normas oriundas de fontes distintas. Em outras palavras, é necessário que essas normas possam alcançar, com sua hipótese de incidência, a mesma situação concreta. Portanto, não há possibilidade de diálogo entre fontes árabes e chinesas para a solução de uma questão puramente inglesa. Vale lembrar, com Arthur Kaufmann[19], que “fontes de direito em sentido próprio são apenas as normas que sejam determinantes para a decisão jurídica em face duma situação da vida”. Ora, normas que não se aplicam a uma dada situação da vida, sequer serão consideradas, naquela situação em particular, fontes de direito.

Não há que se falar em diálogo das fontes para legitimar a arbitrária aplicação, a uma dada situação fática, de normas direcionadas a situações ontologicamente distintas. Obrar em contrário não teria qualquer correlação com os referenciais de convergência das fontes e complementariedade ou subsidiariedade na aplicação das normas a que dão origem. Aliás, a similitude entre as situações é o pano de fundo do clássico instituto da analogia, na qual ocorre a aplicação da norma jurídica a situações ordinariamente não alcançadas por ela, mas que ostentam uma identidade de razões em relação àquelas a que se dirige.[20] Trata-se de técnica de integração normativa cuja funcionalidade é dispensar tratamento igual àquilo que é igual, princípio essencial a qualquer concepção de Direito.[21] Acresça-se a tradicional divisão entre “analogia legal” e “analogia jurídica”: a primeira consistiria na integração da lacuna com a aplicação de uma regra legal específica e, a segunda, com a aplicação dos princípios que regem o sistema[22]. A lacuna, no entanto, não se confunde com o silêncio eloquente[23], no qual se opta por um minus normativo em relação a certas situações quando cotejadas com outras.

O conhecido postulado da unidade da ordem jurídica, lugar comum na teoria do direito, é consequência lógica da conexão linguística e da coerência sistêmica que devem caracterizar todo e qualquer arcabouço normativo. Interpretar uma disposição normativa significa interpretar toda a ordem jurídica. Aliás, como ressaltado pelo Tribunal Constitucional Español, “cada norma singular no constituye un elemento aislado e incomunicado en el sentido del Derecho, sino que se integra en un ordenamiento jurídico determinado” (Sentença no 150, de 4/10/1990). Integrar as normas de um ordenamento jurídico não significa dizer que umas podem ser aplicadas no lugar de outras ao sabor das conveniências do intérprete, a partir de uma visão particular de justiça e à margem de compartimentações realizadas pelo legislador democraticamente legitimado, a não ser que essas opções se mostrem inconstitucionais. A integração aponta para a compreensão das múltiplas facetas do ordenamento jurídico, que nada mais são que partes de um todo, apresentando funcionalidades e peculiaridades próprias, convergindo na disciplina do ambiente sociopolítico, aproximando-se ou distanciando-se conforme os objetivos a que se destinam. O corpo humano é um todo unitário, mas os olhos não podem exercer as funções dos ouvidos e estes as da boca, embora estejam todos necessariamente integrados entre si.

A construção da igualdade material, não se ignora, é um referencial de indiscutível relevância em qualquer ambiente sociopolítico. Apesar disso, em um Estado de Direito, tal há de ser alcançado com o amparo do direito, não com alicerce único e exclusivo no imaginário individual. Situações de igualdade formal e de igualdade material estão normalmente articuladas com posições opostas aos valores que apregoam. Nos Estados contemporâneos, não é incomum constatarmos a presença, no plano jurídico, de uma igualdade formal, e, no plano fático, de uma flagrante desigualdade material. Iguais na lei, desiguais na realidade. Por outro lado, presente a preocupação com a igualdade material, será ela inevitavelmente acompanhada de uma desigualdade formal, já que a lei veiculará discriminações positivas com o objetivo de atenuar a real posição de inferioridade de certos grupos. É o que os anglo-americanos denominam de “reverse discrimination” e os alemães de “umgekerter Diskriminierung”, indicando o favorecimento dos membros de um grupo historicamente inferiorizado, o que normalmente se dá às expensas ou em detrimento de grupos que, nesse contexto histórico, ocupam uma posição de preeminência.[24] Desiguais na lei, tendencialmente iguais na realidade. Fala-se em tendencialmente iguais na medida em que a lei, ainda que sistêmica e finalisticamente imbuída dos melhores propósitos, normalmente só terá êxito na atenuação das diferenças, não na sua total supressão.

Aqueles que almejam fazer do diálogo das fontes o lenitivo para todos os males, normalmente se socorrem de algum traço comum entre as situações fáticas, ainda que tenham natureza substancialmente distinta. A partir daí, invocam um referencial de justiça, que normalmente tangencia a concepção de igualdade material, na tentativa de legitimar a sua escolha. As tentativas de manipulação da teoria do diálogo das fontes, de modo a legitimar o arbítrio do intérprete na própria ordem jurídica, traz à lembrança a escola do “direito livre”, que realçava a liberdade do intérprete em se distanciar do direito legislado, por não ser a fonte exclusiva do direito, sempre que as necessidades sociais o exigissem. Como ressaltado por Arthur Kaufmann,[25] “Freirecht” significa “livre da lei” (“frei vom Gesetz”). O cerne dessa teoria se situava no reconhecimento de que o direito era um fenômeno social e que nem sempre o direito positivo conseguia acompanhar as vicissitudes do ambiente sociopolítico. Kantorowicz adotava uma postura mais extremada, entendendo que acima do direito legislado estava o “direito vivo do povo”, o “direito justo”, que deveria ser apreendido na realidade social e aplicado às situações litigiosas, preterindo o “direito” que se distanciasse das aspirações de justiça próprias da sociedade.[26] O justo seria alcançado no plano concreto, recebendo grande influência emotiva e se mostrando insuscetível a um efetivo controle de racionalidade. Ehrlich[27], por sua vez, desenvolveu uma construção mais moderada, entendendo que o juiz somente teria liberdade para criar a norma adequada ao caso quando o texto da lei não oferecesse uma solução. Com isso, afasta-se dos dogmas do positivismo neutral e busca valorizar a própria ratio essendido direito, vale dizer, o comprometimento com o bem estar social, permitindo a sua união aos padrões ético-comportamentais predominantes no ambiente sociopolítico[28]. Tanto o direito livre como o direito estatal exerceriam influência sobre a sociedade: o primeiro de modo espontâneo, o segundo com o auxílio da coerção.[29] [30]

A partir dessas considerações, concluímos pela impossibilidade de se utilizar a “teoria do diálogo entre as fontes” para se legitimar a aplicação das normas afetas à recusa de celebração do acordo de não persecução penal, também disciplinado pela Lei nº 13.964/2019, ao acordo de não persecução cível. Trata-se do § 14 do art. 28-A do Código de Processo Penal, que tem a seguinte redação: “no caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código”. A impossibilidade decorre de cinco razões básicas: (1ª) o preceito é direcionado a instância de responsabilização de natureza penal, enquanto a improbidade administrativa está integrada à instância cível; (2ª) o direito brasileiro adotada o sistema de independência entre as instâncias, que somente se comunicam entre si nos estreitos limites estabelecidos pela ordem jurídica, o que não é o caso; (3ª) normas afetas ao processo penal não apresentam uma convergência, no plano espaço-temporal, com normas do processo civil ou do processo administrativo, de modo que todas incidam, simultaneamente, sobre a mesma situação concreta; (4ª) a ausência de instância revisora decorre de um silêncio eloquente, não de uma lacuna normativa, o que é facilmente constatado ao observarmos que ambos os acordos, o penal e o cível, foram introduzidos pela Lei nº 13.964/2019, que somente previu a revisão em relação ao primeiro; e (5º) a negativa de celebração de acordos, no âmbito da tutela dos interesses difusos, não conta, historicamente, com uma instância de revisão.

4. A instância revisora pode ser instituída por ato regulamentar?

As atribuições do Ministério Público, a exemplo do que se verifica com a generalidade das estruturas estatais de poder, devem estar previstas em lei. Considerando o objeto de nossas reflexões, a lei pode ser vista como o elemento pendular que, de um lado, inaugura as atribuições do órgão de execução, permitindo que a independência funcional se torne operativa com toda a sua força e intensidade, e, de outro, pode criar uma instância revisora para os atos praticados, afastando a definitividade do juízo de valor anteriormente realizado com base na independência funcional.

Não há possibilidade, ao menos não de acordo com a ordem jurídica, de serem criadas instâncias revisoras por intermédio de ato regulamentar. A clássica funcionalidade dos regulamentos, a de “fiel execução das leis”, denota que o exercício do poder regulamentar encontra os seus limites naturais na lei. Não pode restringir ou ampliar o seu âmbito de eficácia, mas, apenas, assegurar a sua fiel execução. Ainda no Império, Pimenta Bueno[31] advertia que o Poder Executivo tem atribuição para executar, e não fazer a lei. Há nítida violação a esse dogma quando o regulamento cria direitos ou obrigações novas, não derivados, portanto, da interpretação da lei, o que importa em usurpação da competência legislativa. Cria-se, com isso, um legislativo dual e sequencial, vale dizer, o primeiro faz, o segundo aperfeiçoa. Não pode, pelas mesmas razões, ampliar, restringir ou modificar direitos ou obrigações previstos em lei. Caso o faça, modifica a lei à margem do processo legislativo. Se ordena ou proíbe o que a lei não ordena ou não proíbe, ainda que sob o argumento de suprir as suas lacunas, ultrapassa o terreno da execução, que há de ser mero desdobramento dos comandos legais. O regulamento, de fato, inova, mas inova, apenas, ao esmiuçar os comandos legais, aclarando o modo de executá-los. Desenvolve o direito, de modo a “torná-lo o mais possível aplicável”.[32] Essa conclusão não é afastada mesmo em relação ao Conselho Nacional do Ministério Público, o qual, no exercício da competência a que se refere o art. 130-A, § 2º, I, da Constituição de 1988, somente pode editar atos regulamentares, não editar leis. O fato de estarmos perante um “poder normativo primário”, por ser auferido diretamente da Constituição, como reconheceu o Supremo Tribunal Federal (ADC nº 12, que tinha por objeto a proscrição do nepotismo no âmbito do Poder Judiciário), não o nivelou e nem poderia nivelá-lo à lei. Afinal, estamos em um Estado Democrático de Direito, no qual a ordem constitucional previu que as distintas feições afetas ao Ministério Público e aos seus membros seriam delineadas em lei.

Apesar dessa constatação, o que se verifica é uma pródiga produção normativa no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público. Verifica-se, ainda, grande dificuldade no delineamento de limites para o exercício do poder regulamentar. Ao interpretar o inciso I do § 2º do art. 130-A da Constituição de 1988, o CNMP tem alcançado a conclusão de que a parte inicial do preceito (“zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público”) está dissociada da parte final (“podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências”). Assim, ao invés de expedir atos regulamentares que reforcem a autonomia da Instituição, o CNMP, em algumas ocasiões, tem caminhado em norte contrário, substituindo-se às Instituições controladas no exercício de juízos valorativos característicos dessa autonomia, o que tem ensejado o surgimento de algumas contradições lógicas no sistema. Esses atos regulamentares, regra geral, não têm incursionado no âmbito funcional.

O Conselho Nacional do Ministério Público editou a Resolução CNMP nº 126, de 29 de julho de 2015, que inseriu na Resolução CNMP nº 23, de 17 de setembro de 2007, um art. 9º-A com o seguinte teor:

“Art. 9º-A Após a instauração do inquérito civil ou do procedimento preparatório, quando o membro que o preside concluir ser atribuição de outro Ministério Público, este deverá submeter sua decisão ao referendo do órgão de revisão competente, no prazo de 3 (três) dias”.

De acordo com essa regra, o membro do Ministério Público que concluir que a Instituição não deve atuar em determinada situação, munus que recairia sobre agente vinculado a outro ramo, deve submeter o seu juízo de valor ao “órgão de revisão competente”. Esse órgão, considerando os objetivos da referida Resolução, é o Conselho Superior ou a Câmara de Revisão. Apesar da aparente inovação trazida pelo ato regulamentar, cremos que a revisão ali referida já decorre do próprio sistema. Em outras palavras, se os conflitos de atribuição no âmbito de cada Ministério Público são resolvidos por um órgão da Administração Superior, essa mesma estrutura deve poder reavaliar uma manifestação que entenda que o Ministério Público não deve atuar ou que outro ramo deve fazê-lo. Embora não haja hierarquia no plano funcional, o mesmo não pode ser dito no plano administrativo, seara na qual está integrada a alocação dos membros da Instituição e a adoção de medidas que assegurem o pleno exercício de suas atividades laborativas.

Ainda que o referido poder de revisão já decorresse do sistema, a verdade é que, até então, não era exercido. Apesar disso, não creio que essa medida possa ser vista como uma inovação do Conselho Nacional do Ministério Público, salvo, obviamente, em relação ao órgão que deve realizar essa revisão, que deveria ser o mesmo que declara as atribuições dos órgãos de execução.

A exigência de previsão legal para a criação de uma instância de revisão decorre, como dissemos, da necessidade de que as competências de um órgão estejam alicerçadas em previsão legal. Especificamente em relação ao Ministério Público, essa instância terminará por comprimir a liberdade valorativa do órgão de origem, que deixará de ser definitiva e passará a ser provisória, o que exige grande parcimônia na sua previsão, sob pena de colocar em risco a garantia da independência funcional e, em última ratio, o princípio do Promotor Natural, já que qualquer manifestação poderia ser casuisticamente revista, daí surgindo o risco de que interesses menos nobres passassem a ser privilegiados.

Epílogo.

A negativa de celebração do acordo de não persecução cível, previsto no art. 17-B da Lei nº 8.429/1992, inserido pela Lei nº 14.230/2021, à mingua de lei que o preveja, não é suscetível de revisão por órgão da Administração Superior do Ministério Público. Trata-se de verdadeiro silêncio eloquente, insuscetível de preenchimento com o uso da analogia, e que não pode ser contornado com a criação dessa instância de revisão por meio de ato regulamentar, ou mesmo com a invocação da “teoria do diálogo entre as fontes”, já que esta última pressupõe uma pluralidade de normas potencialmente incidentes sobre o mesmo objeto, não legitimando a aplicação de normas direcionadas a objetivo diverso, estranho ao objeto analisado.

Referências.

BEVILAQUA, Clóvis. Teoria Geral do Direito Civil. 7ª ed. Rio: Livraria Francisco Alves, 1955.

BIDART CAMPOS, German J.. Manual de la Constitucion Reformada, Tomo I, 5ª reimp. Buenos Aires: Ediar, 2006.

CARRAZA, Roque Antonio. O regulamento no direito tributário brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981. CARVALHO, Amilton Bueno de. Direito alternativo em movimento. 6. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.

CASTEL, J.G.. Canadian Conflict of Laws. Toronto: Butterworths, 1975.

EBACH, Jürgen. Beredtes Schweigen. Exegetisch-Literarische Beobachtungen zu einer kommunicationform in biblischen Texten. Deutschland: Gütersloher Verlagshaus, 2014.

ERLICH, Eugen. I fondamenti della sociologia del diritto (Grundlegung der Soziologie des Rechts). Trad. de Alberto Febbrajo. Milano: Giuffrè, 1976.

GARCIA, Emerson. O direito sancionador brasileiro e a homologação judicial do acordo de não persecução cível: alguns pespontos. In: SALGADO, Daniel de Resende; KIRCHER, Luis Felipe Schneider; e QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro de. Justiça Consensual. Acordos criminais, cíveis e administrativos. Salvador: Juspodivm, 2022, p. 733.

___________. Conflito entre Normas Constitucionais. Esboço de uma Teoria Geral. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015.

___________. Interpretação Constitucional: a resolução das conflitualidades intrínsecas da norma constitucional. São Paulo: Atlas, 2015.

___________. Ministério Público. Organização, Atribuições e Regime Jurídico. São Paulo: Saraiva, 2017.

GREIF, Stefan. Die malerei kann ein sehr beredtes Schweigen haben: Beschreibungskunst und Bildästhetik der Dickter. Deutschland: Fink, 1999.

JAIME, Erik. Cours general de droit international privé. In: Recueil des Cours de l'Académie de Droit International de la Haye em 1995, tome 251. Haia: Martinus Nijhoff Publishers, 1996, p. 33-265.

KANTOROWICZ, Ernst. La lucha por la ciencia del derecho. In: GOLDSCHMIDT, Werner. La ciencia del derecho: Savigny, Kirchmann, Zitelmann, Kantorowicz. Buenos Aires: Losada, 1949. p. 325.

KAUFMANN, Arthur. Filosofia do Direito (Rechtsphilosophie). Trad. de CORTÊS, António Ulisses. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004.

__________. Problemgeschichte der Rechtsphilosophie. In: ELLSCHEID, Günter. Strukturen naturrechtlichen. In:HASEMER, Winfried; NEUMANN, Ulfrid; KAUFMANN, Arthur. Einführung in Rechtstheorie der Gegenwart. 7. ed. Heidelberg: C. F. Müller, 2004. p. 26.

KRAMMER, Stefan. “redest nicht von Schweigen...” zu Einer semiotik des Schweigens in dramatischen werk Thomas Bernards. Würzburg: Köngshansen & Neumann, 2003.

LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito (Methodenlehre der Rechtswissenschaft). Trad. de José Lamego. 3aed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997.

LEFLAR, Robert A.. American Conflicts Law. New York: The Bobbs Merrill Company, 1968.

LEREBOURS-PIGEONNIÈRE, Paul; e LOUSSOUAM, Yvon. Droit International Privé. 9a ed. Paris: Dalloz, 1970.

LIPSTEINS, K., in Dicey’s Conflict of Laws. 6a ed. London: Stevens & Sons – Sweet & Maxwell, 1949.

MADAUS, Stefhan. Der Insolvenzplan: von seiner dogmatische deutune als vertrag und seiner fortentwicklung in eine Bestätigungsinsolvenz. Tübingen: Mohr Siebeck, 2011.

MARQUES, Cláudia Lima. Manual de direito do consumidor. 2. ed. Revista, atualizada e ampliada por BENJAMIN, Antonio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; e BESSA, Leonardo Roscoe. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009.

MAURER, Hartmut. Allgemeines Verwaltungsrecht. 17ª ed. München: Verlag C. H. Beck, 2009.

MORRIS, J. H. C.. The Conflict of Laws. London: Steven and Sons Limited, 1971.

PIMENTA BUENO, José Antonio. Direito Público Brasileiro e Análise da Constituição do Império. Brasília: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958.

RECASÉNS SICHES, Luis. Introducción al Estudio del Derecho. 14ª ed. México: Editorial Porruá, 1970.

RUBERG, Uwe. Beredtes Schweigen: In Lehrhafter und erzählender Deutscher Literatur des Mittelalters. Deutschland: Fink, 1978.

SAVIGNY, Friedrich Karl Von. Traité de Droit Romain, Tome Huitième. Trad. por GUENOUX, M. Ch.. Paris: Firmin Didot Frères, Libraires, Imprimeurs de L´Institut, 1851.

SOUSA JÚNIOR, José Geraldo de. Ideias para a cidadania e para a justiça. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2008.

STARCK, Christian e SCHIMIDT, Thorsten Ingo. Staatsrecht. 2ª ed. München: Verlag C.H. Beck München, 2008.

Notas

[1] A comissão teve como membros o Ministro Mauro Campbell (presidente), Cassio Scarpinella Bueno, Emerson Garcia, Fabiano da Rosa Tesolin, Fábio Bastos Stica, Marçal Justen Filho, Mauro Roberto Gomes de Mattos, Ney Bello (relator), Rodrigo Mudrovitsch e Sérgio Cruz Arenhart.

[2] Para a melhor compreensão dos distintos ramos do direito sancionador, vide, de nossa autoria: O direito sancionador brasileiro e a homologação judicial do acordo de não persecução cível: alguns pespontos. In: SALGADO, Daniel de Resende; KIRCHER, Luis Felipe Schneider; e QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro de. Justiça Consensual. Acordos criminais, cíveis e administrativos. Salvador: Juspodivm, 2022, p. 733.

[3] Essa incongruência voltou a se manifestar no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que, em decisão monocrática proferida em sede de cognição sumária, realizou interpretação conforme à Constituição do caput e dos §§ 6º-A, 10-C e 14 do art. 17 da Lei nº 8.429/1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, para manter a legitimidade disjuntiva e concorrente entre a Fazenda Pública e o Ministério Público para o ajuizamento da ação por ato de improbidade (ADI nº 7.042 e 7.043, rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão de 17/02/2022). Embora tenha sido pedida, não foi deferida a medida cautelar para que a legitimidade disjuntiva fosse estendida à celebração dos acordos de não persecução cível.

[4] Cf. MAURER, Hartmut. Allgemeines Verwaltungsrecht. 17ª ed. München: Verlag C. H. Beck, 2009, p. 527-528.

[5] STF, Pleno, HC n. 67.759/RJ, rel. Min. Celso de Mello, j. em 06/08/1992, DJU de 01/07/1993. No mesmo sentido: 2ª T., HC n. 68.966/RJ, rel. p/ acórdão Min. Francisco Rezek, j. em 27/10/1992, DJU de 07/05/1993.

[6] STF, Pleno, HC n. 69.599/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. em 30.06.1993, DJU de 27/08/1993, p. 17.020. No mesmo sentido: STF, Pleno, HC n. 70.290/RJ, caso “Jogo do Bicho”, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. em 30/06/1993, Revista do MPRJ n. 10/291; 1ª T., HC n. 71.429/SC, rel. Min. Celso de Mello, j. em 25/10/1994, DJU de 25/08/1995, p. 26.023; 2ª T., HC n. 77.723/RS, rel. Min. Néri da Silveira, j. em 15/09/1998, DJU de 15/12/2000, p. 063; e 1ª T., RE n. 255.639-SC, rel. Min. Ilmar Galvão, j. em 13/02/2001, Inf. n. 217/2001.

[7] STF, 1ª T., RE n. 387.974/DF, rel. Min. Ellen Gracie, j. em 14/10/2003, Infs. n. 326 e 328. Eis a base fática do acórdão: a partir de representação oferecida pelo Ministro Carlos Velloso, então Presidente do Tribunal e que teria sido ofendido em sua honra em depoimento prestado no âmbito da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, o Procurador-Geral da República designou o Procurador-Chefe da Procuradoria-Geral da República no Distrito Federal para atuar no caso. Impetrado habeas corpus contra essa designação, a ordem foi denegada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, interposto recurso ordinário, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, acolhendo a alegação de violação ao princípio do Promotor Natural, anulou o processo desde o ato ilegal de designação e determinou o retorno dos autos ao Ministério Público para distribuição aleatória[7]. Ante a ausência de manifestação recursal do Ministério Público, o ofendido habilitou-se como assistente de acusação e interpôs recurso extraordinário, sustentando, em síntese, a inexistência do princípio do Promotor Natural.

[8] Nesse sentido: 2ª T., HC n. 103.038/PA, rel. Min. Joaquim Barbosa, j. em 11/10/2011, DJU de 27/10/2011; 1ª T., HC n. 95.447/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 19/10/2010, DJU de 17/11/2010; HC n. 96.700/PE, rel. Min. Eros Grau, j. em 17/03/2009, DJU de 14/08/2009.

[9] Cours general de droit international privé. In: Recueil des Cours de l'Académie de Droit International de la Haye em 1995, tome 251. Haia: Martinus Nijhoff Publishers, 1996, p. 33-265.

[10] Conflito entre Normas Constitucionais. Esboço de uma Teoria Geral. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 501.

[11] Cf. SAVIGNY, Friedrich Karl Von. Traité de Droit Romain, Tome Huitième. Trad. por GUENOUX, M. Ch.. Paris: Firmin Didot Frères, Libraires, Imprimeurs de L´Institut, 1851, p. 6-7.

[12] Cf. LEREBOURS-PIGEONNIÈRE, Paul; e LOUSSOUAM, Yvon. Droit International Privé. 9a ed. Paris: Dalloz, 1970, p. 5.

[13] Cf. LEFLAR, Robert A.. American Conflicts Law. New York: The Bobbs Merrill Company, 1968, p. 13-14; e CASTEL, J.G.. Canadian Conflict of Laws. Toronto: Butterworths, 1975, p. 1.

[14] Cf. MORRIS, J. H. C.. The Conflict of Laws. London: Steven and Sons Limited, 1971, p. 5; e LIPSTEINS, K., in Dicey’s Conflict of Laws. 6a ed. London: Stevens & Sons – Sweet & Maxwell, 1949, p. 2.

[15] Cours general de droit international privé..., p. 82-83.

[16] Cours general de droit international privé..., p. 259.

[17] Manual de direito do consumidor. 2. ed. Revista, atualizada e ampliada por BENJAMIN, Antonio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; e BESSA, Leonardo Roscoe. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 89-90.

[18] Introducción al Estudio del Derecho. 14ª ed. México: Editorial Porruá, 1970, p. 165-166.

[19] Filosofia do Direito (Rechtsphilosophie). Trad. de CORTÊS, António Ulisses. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, p. 150.

[20] No conhecido brocardo romano: “ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio”.

[21] Cf. LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito (Methodenlehre der Rechtswissenschaft). Trad. de José Lamego. 3a ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, p. 531.

[22] Cf. BEVILAQUA, Clóvis. Teoria Geral do Direito Civil. 7ª ed. Rio: Livraria Francisco Alves, 1955, p. 35.

[23] A temática do “silêncio eloquente” (beredtes Schweigen) tem sido objeto de amplos e diversificados estudos na literatura alemã: na interpretação bíblica (vide Jürgen Ebach. Beredtes Schweigen. Exegetisch-Literarische Beobachtungen zu einer kommunicationform in biblischen Texten. Deutschland: Gütersloher Verlagshaus, 2014); na arte (vide Stefan Greif. Die malerei kann ein sehr beredtes Schweigen haben: Beschreibungskunst und Bildästhetik der Dickter. Deutschland: Fink, 1999); na técnica literária (vide Uwe Ruberg. Beredtes Schweigen: In Lehrhafter und erzählender Deutscher Literatur des Mittelalters. Deutschland: Fink, 1978); e Stefan Krammer. “redest nicht von Schweigen...” zu Einer semiotik des Schweigens in dramatischen werk Thomas Bernards. Würzburg: Köngshansen & Neumann, 2003, principalmente p. 31 e ss.); no Direito (Stefhan Madaus. Der Insolvenzplan: von seiner dogmatische deutune als vertrag und seiner fortentwicklung in eine Bestätigungsinsolvenz. Tübingen: Mohr Siebeck, 2011, principalmente p. 248 e s.) etc.

[24] Cf. STARCK, Christian e SCHIMIDT, Thorsten Ingo. Staatsrecht. 2ª ed. München: Verlag C.H. Beck München, 2008, p. 150-151; e BIDART CAMPOS, German J.. Manual de la Constitucion Reformada, Tomo I, 5ª reimp. Buenos Aires: Ediar, 2006, p. 535.

[25] Problemgeschichte der Rechtsphilosophie. In: ELLSCHEID, Günter. Strukturen naturrechtlichen. In: HASEMER, Winfried; NEUMANN, Ulfrid; KAUFMANN, Arthur. Einführung in Rechtstheorie der Gegenwart. 7. ed. Heidelberg: C. F. Müller, 2004. p. 26 (120).

[26] De acordo com Kantorowicz, um dos ideais do direito livre seria a justiça, com especial deferência à liberdade e à personalidade (La lucha por la ciencia del derecho. In: GOLDSCHMIDT, Werner. La ciencia del derecho: Savigny, Kirchmann, Zitelmann, Kantorowicz. Buenos Aires: Losada, 1949. p. 325 (367-369).

[27] I fondamenti della sociologia del diritto (Grundlegung der Soziologie des Rechts). Trad. de Alberto Febbrajo. Milano: Giuffrè, 1976, p. 9 e ss..

[28] Para maior desenvolvimento do tema, vide, de nossa autoria: Interpretação Constitucional: a resolução das conflitualidades intrínsecas da norma constitucional. São Paulo: Atlas, 2015, p. 466-488.

[29] KANTOROWICZ. La lucha..., p. 325 (335).

[30] Na realidade brasileira, a exemplo do que se verifica em diversos outros Estados de Direito, são encontradas versões da concepção sociológica de Kantorowicz e Ehrlich, como o “direito achado na rua” (DE SOUSA JÚNIOR, José Geraldo. Ideias para a cidadania e para a justiça. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2008) e o “direito alternativo” (BUENO DE CARVALHO, Amilton. Direito alternativo em movimento. 6. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005), em que se preconiza uma justiça democrática radical, com intenso debate entre órgãos jurisdicionais e população, ainda que sejam alcançadas soluções à margem dos balizamentos oferecidos pelo Legislativo.

[31] Direito Público Brasileiro e Análise da Constituição do Império. Brasília: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958, p. 233.

[32] Cf. CARRAZA, Roque Antonio. O regulamento no direito tributário brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981, p. 67.